Solved NCERT Questions For Class 12 Chemistry Chapter 14 In Hindi - Free PDF

FAQs on NCERT Solutions For Class 12 Chemistry in Hindi Chapter 14 Biomolecules (2025-26)

1. How do the NCERT Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 14 explain the method to classify carbohydrates like glucose and sucrose?

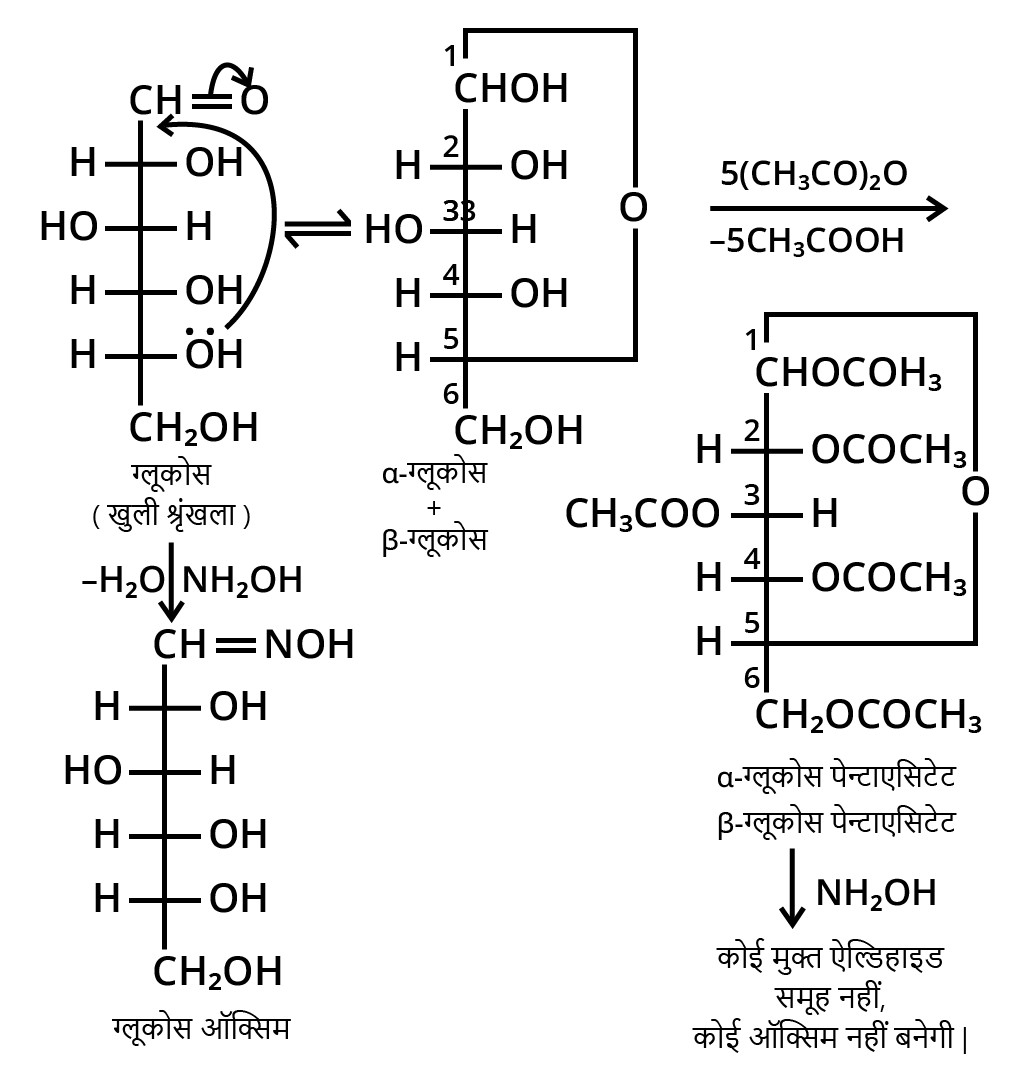

The NCERT Solutions provide a clear, step-by-step method for classification. First, they explain the concept of hydrolysis. Carbohydrates that cannot be hydrolysed further, like glucose, are classified as monosaccharides. Those that yield two monosaccharide units on hydrolysis, like sucrose, are classified as disaccharides. The solutions use specific reactions to demonstrate this, ensuring students can apply the correct definition to solve problems as per the CBSE 2025-26 syllabus.

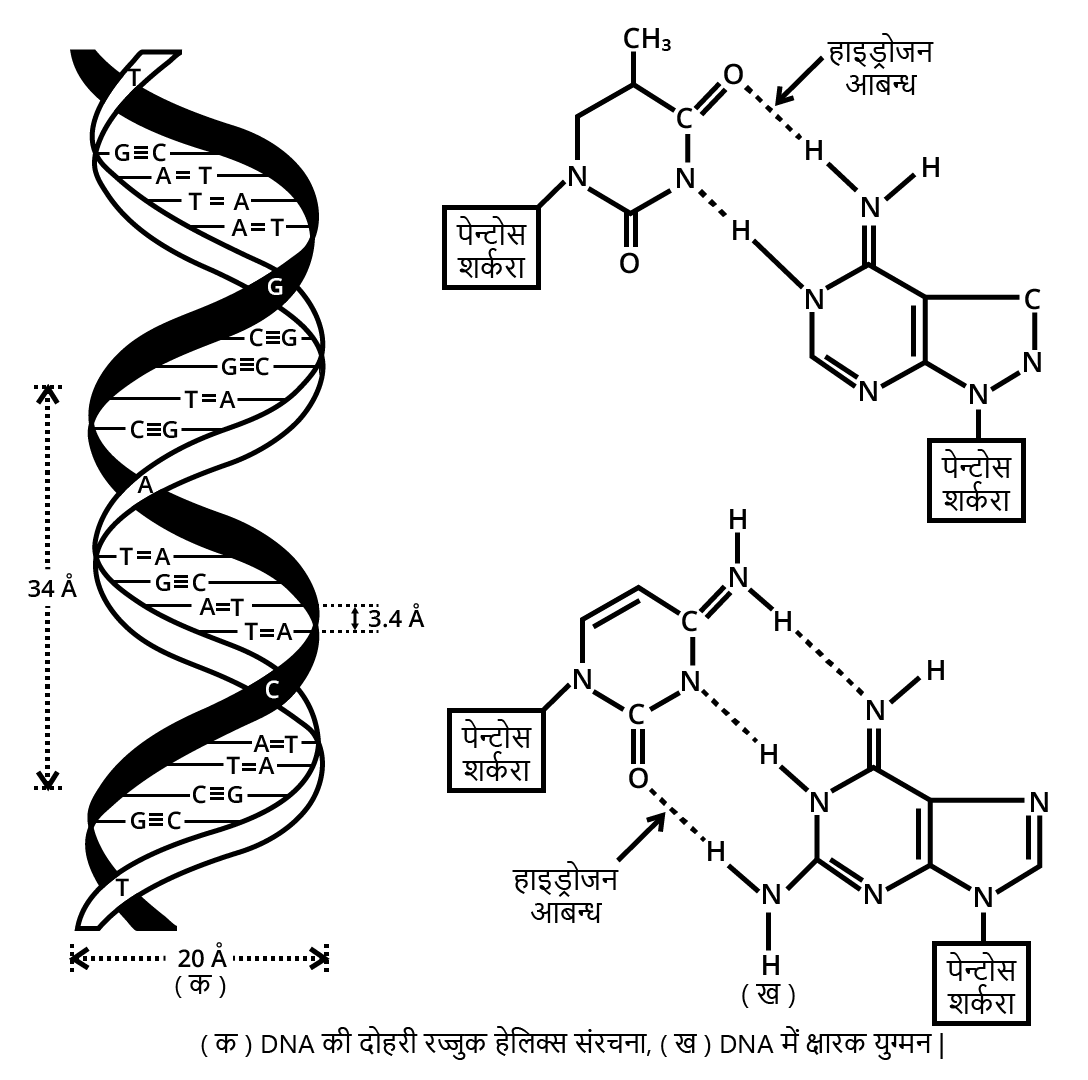

2. What is the correct method, as shown in the NCERT Solutions, to list the differences between DNA and RNA for board exams?

The NCERT solutions model the ideal format for answering this question. They advise presenting the differences in a tabular format for maximum clarity and marks. The key differentiating points highlighted in the solutions are:

- The type of sugar (Deoxyribose in DNA vs. Ribose in RNA).

- The nitrogenous bases (Thymine in DNA vs. Uracil in RNA).

- The overall structure (Double helix vs. Single strand).

- Primary biological function (Genetic information storage vs. Protein synthesis).

3. How do the step-by-step NCERT solutions help in solving problems on the denaturation of proteins?

The NCERT Solutions break down the concept of denaturation by first defining it as the loss of biological activity of a protein due to physical or chemical changes. The solutions explain that denaturation disrupts the secondary and tertiary structures but keeps the primary structure intact. This step-by-step explanation helps students correctly identify what changes and what remains the same, which is a common point of confusion in exam questions.

4. What is the approach used in NCERT Solutions to solve questions about essential and non-essential amino acids?

The NCERT Solutions clarify this by providing a simple, two-part definition. The method is:

- First, identify if the amino acid can be synthesised by the human body. If it can, it is non-essential.

- Second, if the amino acid cannot be synthesised by the body and must be obtained through diet, it is essential.

5. How do the NCERT solutions for Chapter 14 illustrate the formation of a peptide bond step-by-step?

The solutions illustrate this by showing a reaction between two amino acids. The method involves:

- Identifying the carboxyl group (-COOH) of one amino acid and the amino group (-NH2) of another.

- Showing the elimination of a water molecule (H2O).

- Drawing the resulting amide linkage (-CO-NH-), which is correctly labelled as the peptide bond.

6. Why is it crucial to draw Haworth structures for glucose as shown in the NCERT solutions, and how does this method clarify the concept of anomers?

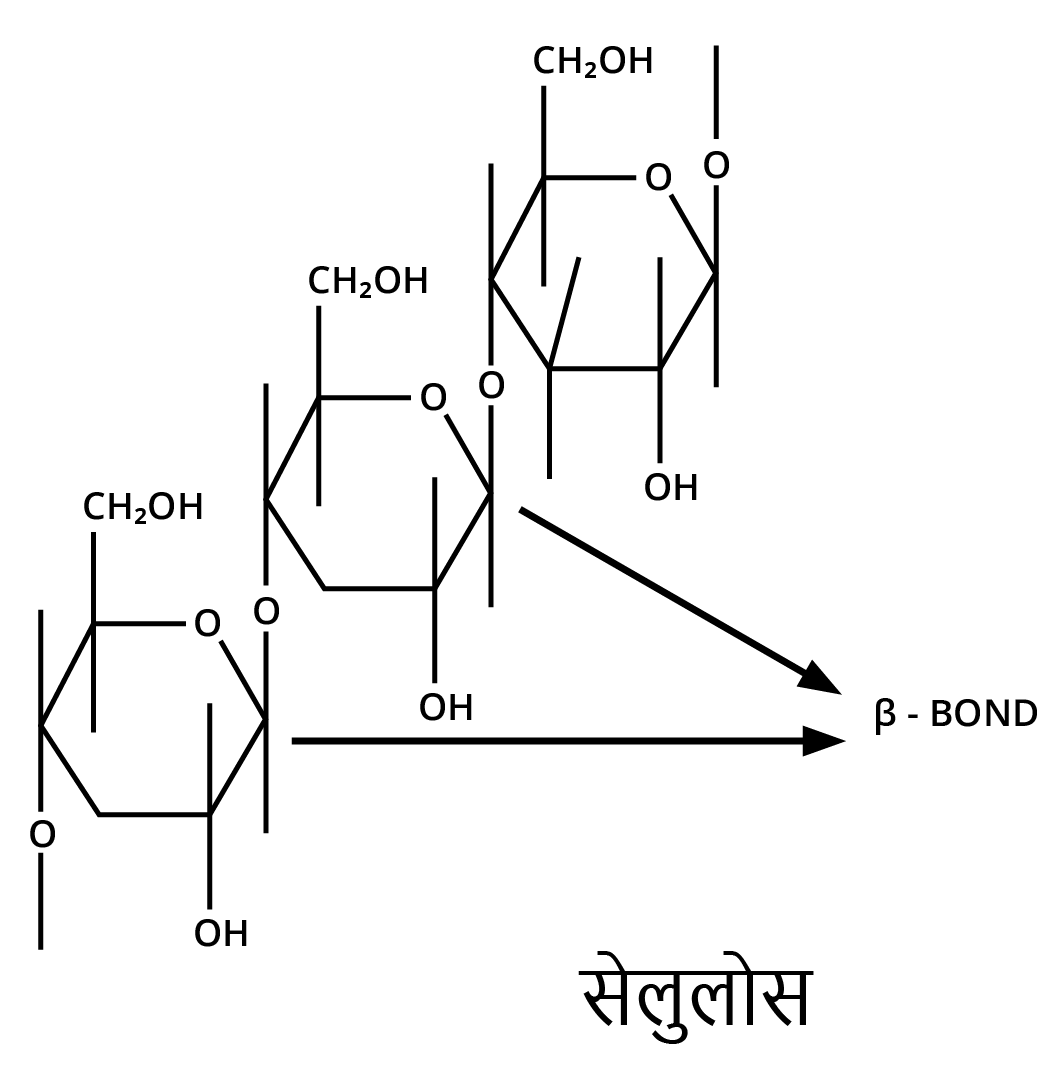

The NCERT solutions emphasize Haworth structures because the straight-chain structure of glucose cannot explain some of its chemical properties. Drawing the cyclic hemiacetal structure (Haworth projection) is the correct method to show how the C1 aldehyde group reacts with the C5 hydroxyl group. This process creates a new chiral centre at C1, and the two resulting stereoisomers, α-D-glucose and β-D-glucose, are called anomers. The solutions show that this visual method is the only way to correctly represent and differentiate these anomers.

7. When solving questions on vitamins, what common mistakes do students make, and how do the NCERT Solutions help in classifying them correctly?

A common mistake is incorrectly matching vitamins to their deficiency diseases. The NCERT solutions solve this by presenting the information in a structured manner, focusing on a clear classification based on solubility. The method is to first categorise vitamins as either fat-soluble (A, D, E, K) or water-soluble (B-complex, C). The solutions then link each vitamin to its specific function and deficiency disease, helping students create a logical framework to avoid memorisation errors.

8. Beyond providing direct answers, how do the detailed methods in NCERT Solutions for Biomolecules prepare students to tackle unfamiliar HOTS questions?

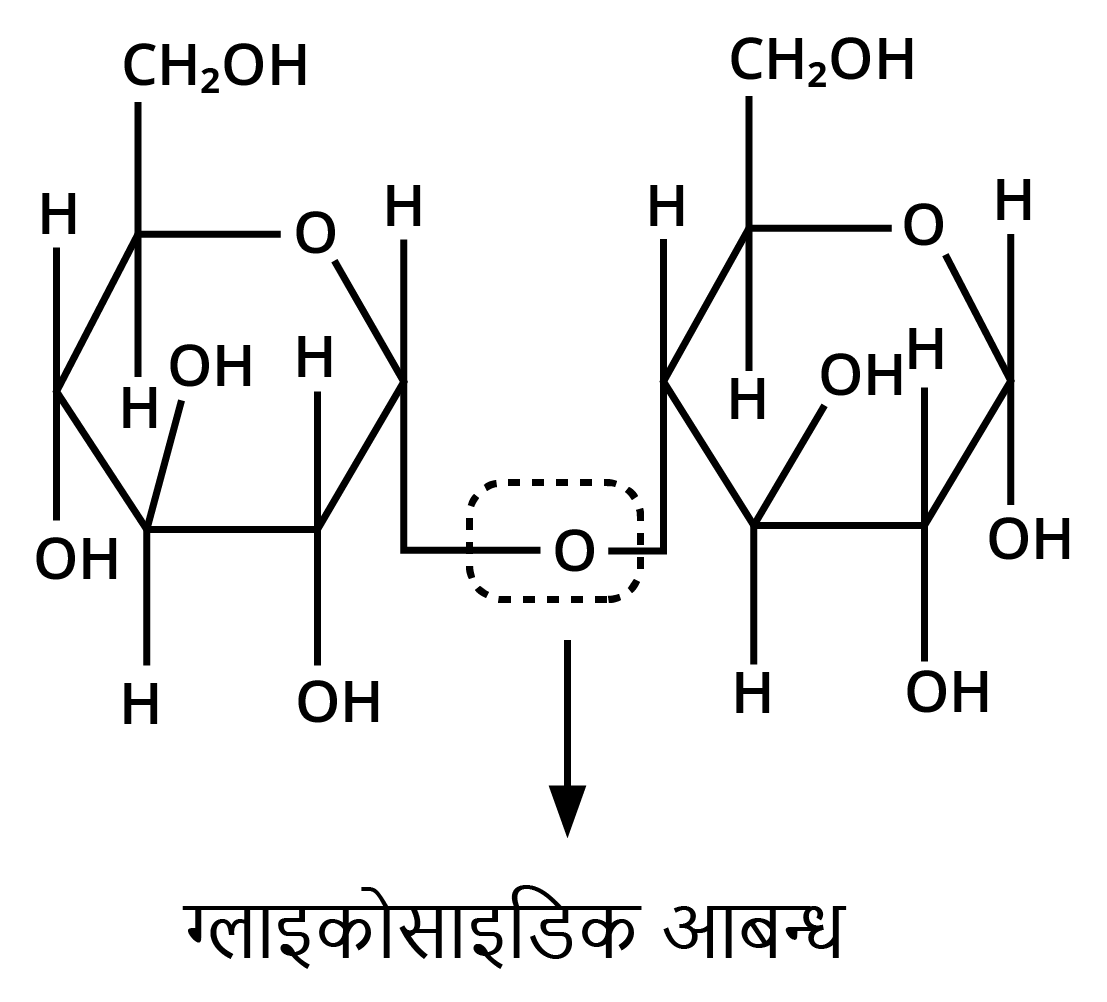

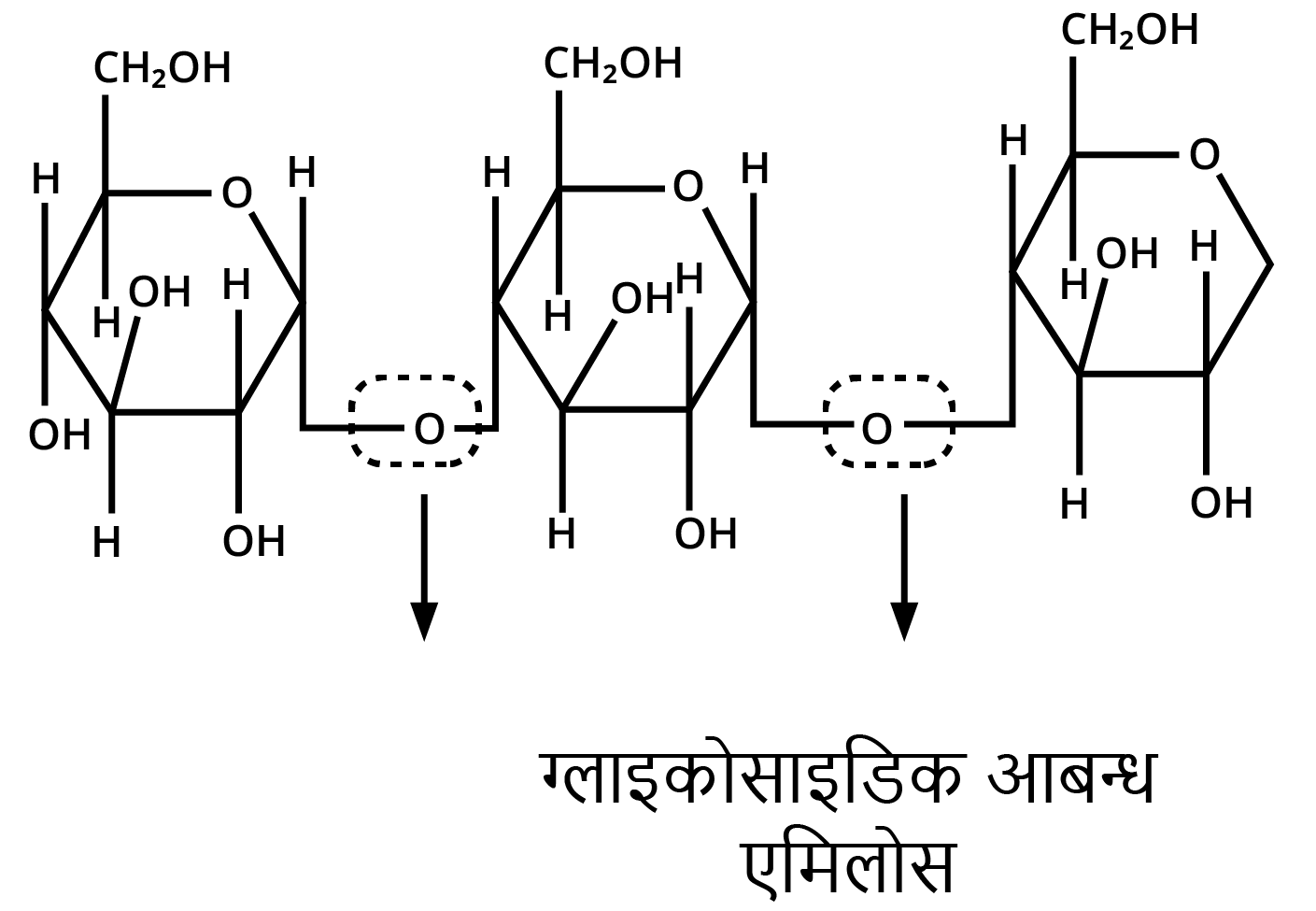

The detailed methods in the NCERT Solutions build a strong foundation of 'why' a certain process occurs, not just 'what' happens. For instance, by explaining the stepwise logic of protein denaturation or glycosidic bond formation, students learn the underlying principles. This empowers them to apply these core concepts to new, unfamiliar problems (HOTS) by reasoning from first principles, a skill that is essential for scoring well in the CBSE board exams.

9. How can a student use the solved in-text questions in the NCERT Solutions for Biomolecules to build a stronger conceptual foundation for the final exercises?

The in-text questions are designed as checkpoints to test understanding of a newly introduced topic. The NCERT Solutions for these questions provide immediate, focused clarification. The recommended method is to attempt the in-text questions right after reading a topic, then use the solutions to verify the approach. This technique helps solidify understanding of core concepts like zwitterions or glycosidic linkages before moving on to the more complex, multi-concept exercise questions at the end of the chapter.

10. How do the NCERT Solutions for Biomolecules solve questions related to enzymes and their specific functions?

The solutions approach these questions by first establishing that enzymes are highly specific biological catalysts. To solve a problem, they demonstrate the correct naming convention where the enzyme's name often ends in '-ase' and is derived from the substrate it acts upon. For example, the solution for the hydrolysis of maltose into glucose clearly identifies the enzyme as maltase. This methodical linking of substrate to a specific enzyme is key to answering these questions correctly.