Step-by-Step Solutions For Class 11 Biology Chapter 5 In Hindi - Free PDF Download

FAQs on NCERT Solutions For Class 11 Biology in Hindi Chapter 5 Morphology Of Flowering Plants (2025-26)

1. Where can I find accurate, step-by-step NCERT Solutions for Class 11 Biology Chapter 5 for the 2025-26 session?

You can find comprehensive and expert-verified NCERT Solutions for Class 11 Biology Chapter 5, Morphology of Flowering Plants, on Vedantu. These solutions are structured according to the latest CBSE guidelines for the 2025-26 academic year, providing clear, step-by-step explanations for every question in the NCERT textbook to help you understand the correct methodology for writing answers in your exams.

2. How should one correctly differentiate between a pinnately compound leaf and a palmately compound leaf as per the NCERT textbook?

To correctly answer this question based on NCERT concepts, you should structure your answer by highlighting the key differences in their structure:

Pinnately Compound Leaf: In this type, the leaflets are present on a common axis called the rachis, which is a continuation of the petiole. An example is the neem leaf.

Palmately Compound Leaf: In this type, all the leaflets are attached at a common point, which is at the tip of the petiole, resembling the fingers of a palm. An example is the silk cotton leaf.

3. What is the correct method to distinguish between racemose and cymose inflorescence in an NCERT-based exam?

When solving a question on the difference between racemose and cymose inflorescence, focus on the growth of the main axis and the arrangement of flowers:

In racemose inflorescence, the main axis continues to grow indefinitely. The flowers are borne laterally in an acropetal succession, meaning older flowers are at the base and younger ones are at the apex.

In cymose inflorescence, the main axis has limited growth and terminates in a flower. The flowers are borne in a basipetal order, where the older flower is at the apex and younger ones arise from the base.

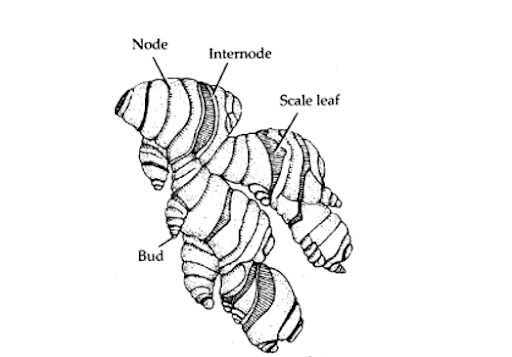

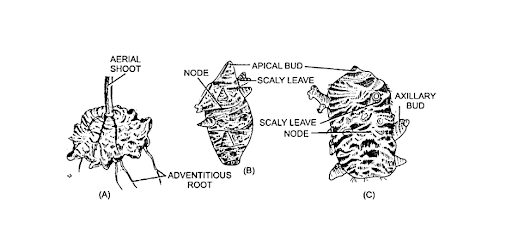

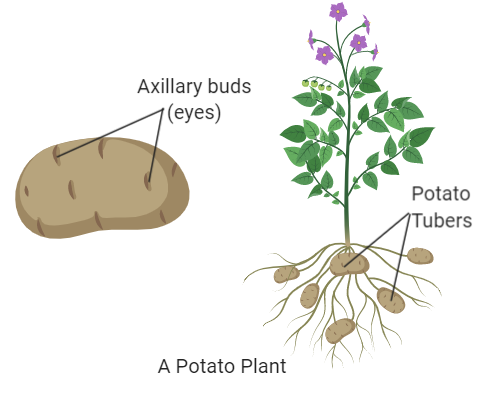

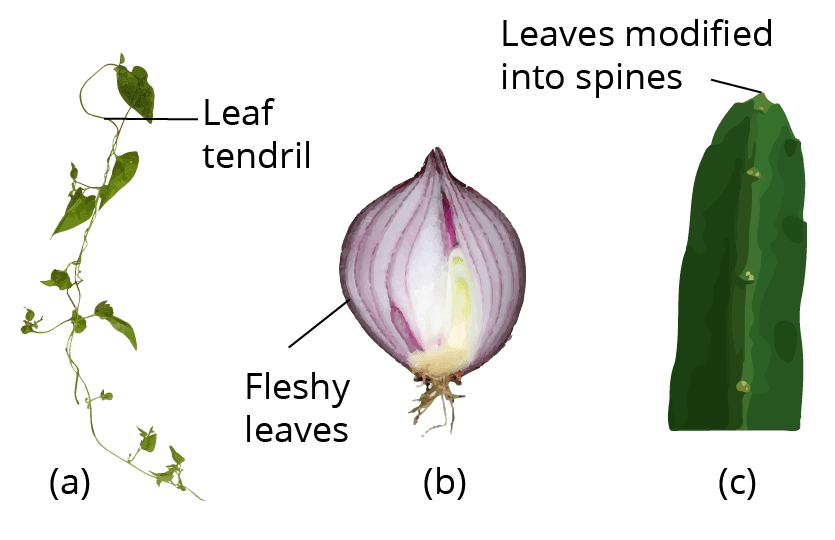

4. How can I demonstrate that an underground part like a potato is a stem and not a root, to solve NCERT-based questions correctly?

To prove that a potato tuber is a modified stem and not a root, you should mention the key morphological features that are characteristic of stems. The correct method involves pointing out the presence of nodes (the 'eyes' of the potato) and internodes. These 'eyes' are actually axillary buds which can sprout to form new shoots. Roots, on the other hand, lack nodes and internodes. This distinction is crucial for solving questions on plant modifications.

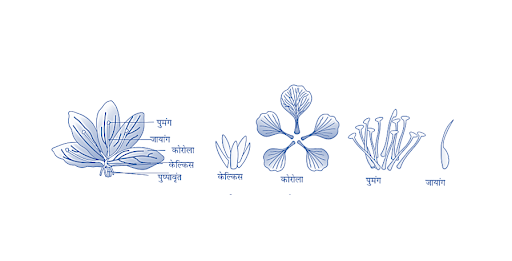

5. What are the key points to include when solving an NCERT question about the different types of aestivation?

When answering a question on aestivation (the arrangement of sepals or petals in a floral bud), you should define it and then describe the main types with examples as given in the NCERT textbook:

Valvate: Sepals or petals just touch each other at the margin, without overlapping (e.g., Calotropis).

Twisted: One margin of an appendage overlaps the next one, creating a regular twist (e.g., China rose).

Imbricate: Margins overlap but not in any particular direction (e.g., Gulmohar).

Vexillary: The largest petal (standard) overlaps the two lateral petals (wings), which in turn overlap the two smallest anterior petals (keel) (e.g., Pea flower).

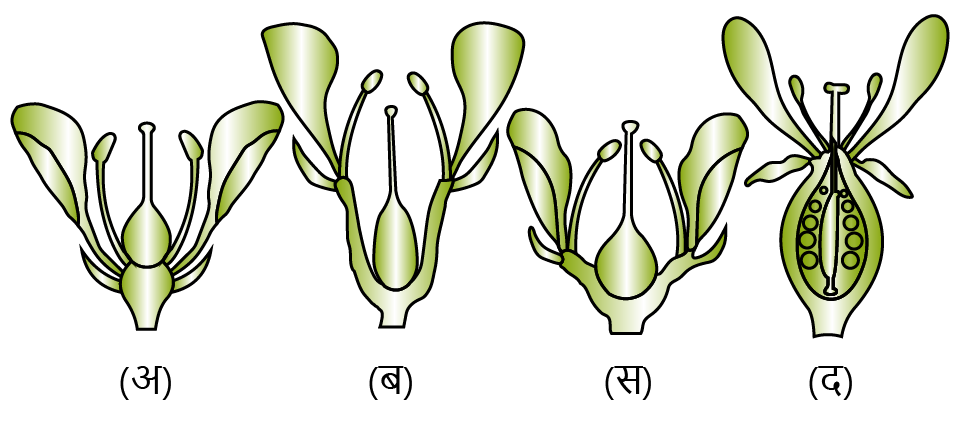

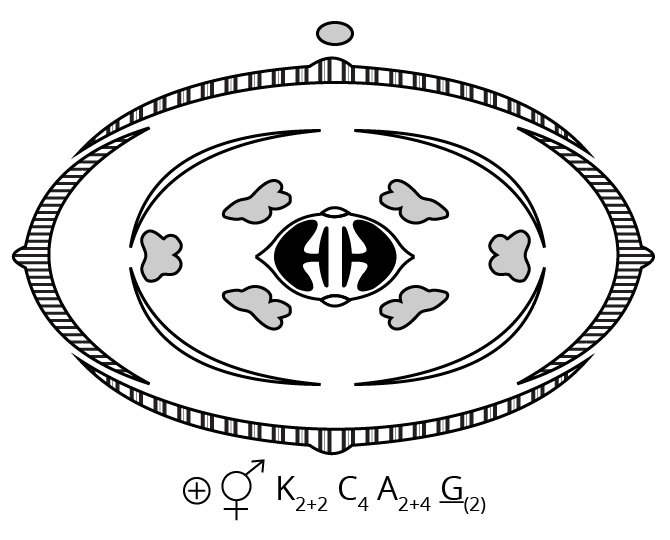

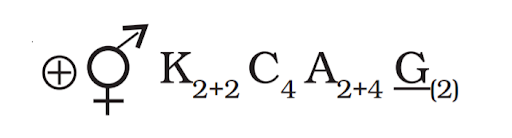

6. When constructing a floral formula, why is indicating the position of the ovary (hypogynous, perigynous, epigynous) a critical step?

Indicating the ovary's position is critical because it defines the flower's structure and its classification. The line below or above the 'G' (Gynoecium) in the floral formula conveys essential information:

A line below G (G̱) indicates a superior ovary (hypogynous flower), as seen in mustard and China rose.

A line in front of G (G—) indicates a half-inferior ovary (perigynous flower), as seen in plum and rose.

A line above G (Ḡ) indicates an inferior ovary (epigynous flower), as seen in guava and cucumber.

This single symbol correctly summarizes the relationship between the floral parts and the ovary, a fundamental concept in plant morphology.

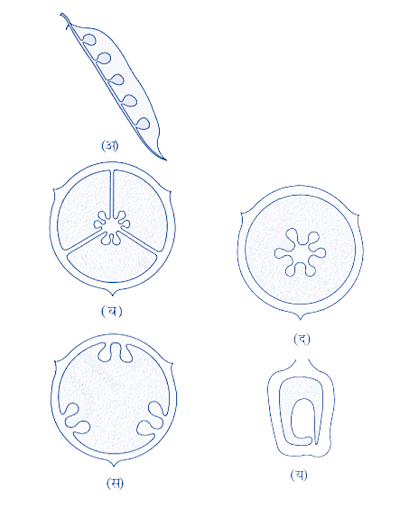

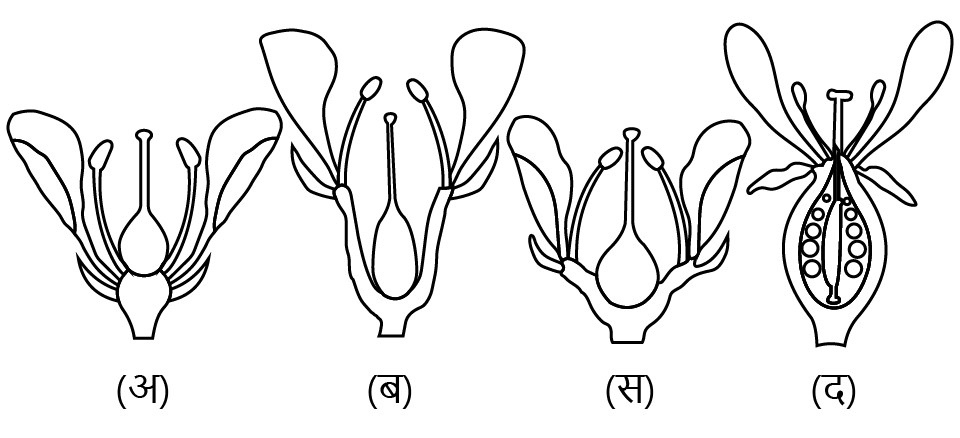

7. How do you solve questions on placentation using diagrams as per the NCERT Class 11 Biology syllabus?

To solve questions on placentation, first define it as the arrangement of ovules within the ovary. Then, for each type, draw a simple, labelled transverse section of the ovary and provide an example:

Marginal: Ovules form a ridge along the ventral suture of the ovary (e.g., Pea).

Axile: Ovules are attached to a central axis in a multilocular ovary (e.g., Tomato, Lemon).

Parietal: Ovules develop on the inner wall of the ovary or on peripheral parts (e.g., Mustard).

Free Central: Ovules are borne on a central axis, and septa are absent (e.g., Dianthus).

Basal: A single ovule is attached to the base of the ovary (e.g., Sunflower).

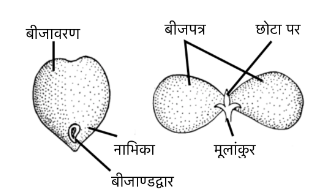

8. How does understanding the concept of placentation help in solving questions related to the identification of fruits?

Understanding placentation is crucial because the arrangement of seeds in a mature fruit directly reflects the arrangement of ovules (placentation) in the original flower's ovary. For instance, observing peas arranged in a line inside a pod helps identify its marginal placentation. Similarly, seeing seeds attached to a central column in a sliced tomato confirms its axile placentation. This direct correlation provides a practical method for applying theoretical knowledge to identify and classify fruits correctly in NCERT-based problems.